Дед Степан плакал. Плакал он горько и от души. Плакал молча, скупо роняя редкие слёзы на вязанный его старухой Дарьей половичок из порезанного на полоски старого тряпья. Он сидел на низеньком стульчике возле кровати, на которой белее снега лежала его Дарья Фёдоровна, и горевал. Помирала его старуха.

Недалече, как третьего дня, Дарья полола на жаре морковку и вдруг упала, как подкошенная. Пролежала старуха у куста смородины до той поры, пока их соседка не встревожилась окончательно. Увидев из своего огорода вскинутые вверх Дарьины руки, она подумала, что та запнулась в траве и упала.

Поковырявшись немного на грядках, соседка распрямилась и заметила недвижимую под кустами Дарью. Как-то уж больно тревожно та уткнулась лицом в траву. Напуганная соседка подлетела к забору и, заслонившись рукой от солнца, взглянула поближе: бабка Дарья лежала с закрытыми глазами. Всплеснув руками, она убежала к ним в дом, а потом на улицу созывать соседей.

Сам дед Степан, начистив сапоги до блеска, ушёл в местное сельпо за хлебом. Он бы не пошёл, да накануне выпросил у старухи поллитруху для разгона кровей, потому что у него при намёке на сельпо, вдруг сразу стали мёрзнуть ноги. А за выпрошенной поллитрой — грех было не сходить.

Надев начищенные сапоги, дед Степан взял тросточку, правая нога у него, почему-то стала хрустеть и щёлкать в бедре, и с авоськой похромал по улице. Старуху вскоре подобрали, соседские бабки помыли её от огородной пыли и уложили в постель. Вызванная фельдшерица тут же распознала у бабки мудрёную по названию болезнь, а по простому разъяснила деду Степану, что у неё нервный удар.

К следующему утру из города прибыли дети: старшая дочь Ленка, средний сын Мишка, и их с Дарьей Фёдоровной последушек-горлопан — сын Вовка. Ленка сидела на большом заводе в кабинете и заведовала всей бухгалтерией. Сын Мишка инженерил на военном заводе, где собирали самолёты, и числился в шибко умных специалистах. А из Вовки ничего путного не вышло, тот работал кузнецом на Мишкином заводе.

Здоровьем Вовку бог не обидел: ростом тот был под метр девяносто, руки — как кувалды, говорил Вовка басом, и по молодым годам пугал своей силищей местных девок. Да и родился тогда Вовка большим, под пять килограммов: дед Степан помнит, как долго болела жена после тех родов. Ну дак, в кого же сын-то такой? Ясен пень, что в отца! Сам дед Степан тоже был не маленького, как он говорил, «габариту», только всё-таки поменьше Вовки.

Дети побыли возле матери пару дней, и поехали улаживать свои городские вопросы. Мишка за себя ничего толком не пообещал, и сказал только, что у него серьёзная работа и всё нужно решать на месте. Ленка и Вовка обещались взять отпуска за свой счёт и приехать пожить возле них с матерью. Они уехали, и дед Степан остался один возле своей Дарьи.

Ближе к вечеру в их дом пришли две соседские бабки, чтобы помыть болезную, но дед Степан не дал им тревожить жену.

— Бабы, идите-ка вы до дому, я сам справлюсь. Чай не чужая она мне, жена родненькая.

— Да как же, Степан? Она же, небось, обмочилась там вся. Надоть её обмыть, да сухонькое постелить, а то пролежнями займётся.

— Не лезьте к ей, бабы. Сам всё сделаю.

Старухи потоптались возле Дарьи, пошептались про взбалмошного Степана, и ни с чем ушли.

Закрутив козью ножку из выращенного на огороде и порубленного в мелкую крошку табака, дед Степан потоптался у окошка и вернулся к кровати. Вся их жизнь с Дарьей завертелась перед глазами, выхватывая из памяти разные события. Особенно стыдно ему стало за свои прошлые поступки: за вспомнившуюся нечаянную грубость к жене, за бывшие невнимание и скупость. И теперь дед Степан сидел возле своей Дарьи Фёдоровны и ронял слёзы до бороды, изредка вытирая их ладошкой.

— Свалилась. Лежишь, язви тебя, и делов тебе нету. Какого чёрта полезла в такую жару на энти грядки? Кабы знать бы, то ни в жисть не пустил бы. Посёк бы тот огород тяпкой и сиди барыней у окна, хлебай чай из блюдечка, — дед Степан крепко затянулся и закашлялся. — Ишшо энту заразу заставила курить.

Курил же государственные, и курил бы дале. А ты — вредно, говорят, вредно. Купила семянов энтого табаку и насадила цельну грядку — кури Степан. Вот и курю теперь, травлюсь какой уж год. Посадила на энту траву, как на халву, и довольнёхонькая, — дед Степан поправил на ногах у старухи одеяло. — Поди-кося замёрзли? Дай-ка пошшупаю. Ну, точно, холодные. Давай разотру их покрепше, а потом носки шерстяные надену тебе. Грейся. А может грелку в ноги справить? Я щас.

Дед Степан поднялся, налил из чайника воды в грелку и, покопавшись в ящике, нашёл шерстяные носки.

— Мои, что ль? Ну и хрен с имя, какая разница в чьих лежать. Лишь бы тёпленько было, — дед пошаркал до кровати. — Тяжело мне, Дарьюшка, почитай девяносто второй год пошёл. Ты меня на цельных шесть годов младше, а чё удумала-то? Помирать-то, зачем взялась ране меня? Это мне надо помирать, зажился я. Всю войну прошёл, как заговорённый, одне синяки да царапины. А пульки-то, как пчёлы вижжали над ухами, да видно моя не отлитая осталась.

В войсковой разведке почитай всю войну проползал, и упёрся в землю токо под Берлином. Контузило маленько. Да не маленько, чё тебе врать-то. Здорово хряснуло. Не успели до госпиталю довезти, а тут и Победа. Радовались мужики в госпиталю, до самых настоящих слёз радовались. Апосля уже домой все собирались, шипко там по дому тошно было. Вон скока наград на пинжаке брякает, теперь только оне и напоминают про ту войну.

Приговаривая, дед Степан растёр жене холодные ступни, надел шерстяные носки и положил под ноги грелку. Придвинув стульчик ближе к кровати, дед сел поближе к Дарье и, вглядываясь в лицо, затрясся в беззвучном плаче.

— Ни одна моршыночка не дрогнет. Лежишь, как та прынцеса в хрустальным гробе. Красивая ты у меня в девках была, сдобная. Мужики-то тогда с войны шибко голодные на баб вертались. А чё? Забрали парнишками, а вернули мужиками. Хоть и годов было немного, а война-то свою отметину поставила. Пока воевали, тут таки девки красивы наросли, что волосья дыбарём вставали, не то што ишшо чё.

Все свободны мужики тогда втихаря до вдов и баб-одиночек по хатам скакали, — дед Степан крякнул на свои воспоминания. — А тебя я на покосе приметил. Твой папаня, царствие ему, на соседних полянах с нами сено косил. Дюже ты красиво нагибалась, когда сено ворошила. А к вечеру ты ходила к речке, штоб окунуться перед сном. Ну и увязался я за тобой следом по кустам, уж больно волновалось у меня в груди до тебя.

Стою в кустах, как партизан, а ты огляделась по сторонам и скинула с себя всю одёжу. Идёшь в воду, бессовестная, и даже чуйкой не чуешь, как во мне всё шавелится глядючи на таку красоту. Солнце по воде, и ты там в её голышом. Пойди-ка мужику, удержися тут. Утёр потну харю, и гляжу, чё дале будет. А чё дале? Дале для мужика ишшо интересней. Ополоснулась, вышла из воды, а у меня сердце выпрыгивает из подмышки. А в голову так тукает, словно вдругорядь контузило.

Ни на чё не глядел, на грудя твои любовался. Так бы и ухватил всю в охапку. И апосля всю душу вытрухнула, пока добился до тебя. А уже как сжалилась мне, что дитё набаловали, так я и свататься к вам бегом, — дед Степан крякнул ещё разок и неспешно встал со стульчика. — Полежи пока, я по малому сбегаю на улицу. Ты гляди тут, не балуйся, не помри без меня.

Справив дела, дед Степан зашёл в дом и первым делом пощупал Дарью. Убедившись, что она живая, он прошаркал до стола. Есть он не хотел, не было у него никакого желания сидеть с тарелками рядом с женой. Он пил крепко заваренный чай без сахара. Присев к жене с кружкой, дед вздохнул и спросил у неё:

— Голодна, небось, лежишь? Ни коклетки теперь не надо, ни конхветки. Шипко ты у меня конхветки любила, особливо в шукаладе. Хочь бы открыла глазоньки и попросила, — дед Степан вытер увлажнившиеся глаза. — Уляглася, и ни горя тебе, ни заботы. А тут хочь гроб ставь рядушком и сам ложись. Я тогда ещё перепугался, когда ты Вовку-бугая родила. Это ж надо было такому паразиту нарости, што чуть маманю свою в могилёвскую губернию не отправил.

Как бы я тут с имя жил один? С ребятишками-то. Кому я с такой гвардией нужон? — дед Степан отхлебнул из кружки чуть остывший чай. — Погодь маленько, я хучь сухарик какой помакаю, — он прошаркал к столу за сухарями и продолжил оттуда, стараясь говорить погромче, чтобы старуха услышала: — Долго ты апосля хворала, и меня до себя не пускала. А потом ничё, поправилась. Не гуляшшый я у тебя был, но сейчас покаюсь, что сбегал два раза до Дуськи-одиночки, когда ты здоровьем маялась. Тебя же жалеючи и сбегал.

Пока плоха была, то я ни-ни, — дед Степан прошаркал до кровати, неся с собой блюдце с сухарями. — Посижу тут рядом с тобой, помакаю. Одному-то шибко тошно за столом. А ты прости меня, кобелину такого. За Дуську-то. Не сдержался. Щас поем чуток, и тогда погляжу, чё там у тебя. Небось обмочилась.

Дед Степан бросил сухарики в стакан, размочил хорошенько, поправляя их ложечкой, и неспешно стал есть, глядя в окно. День клонился к закату, собирая сумерки в заросший сиренью палисадник. В окно заглядывали кусты разноцветной мальвы, посаженные когда-то Дарьей Фёдоровной, и они словно прислушивались к неторопливой беседе деда. Дверь скрипнула, и в дом вошла соседка Нинка, пожизненная подружка Дарьи ещё с девок.

— Ну и что, горемышная, не окелемалась? — дед Степан покачал головой. — А ты, что ж? Небось голоднёхонек сидишь? Давай принесу тебе щтец горячих, с обеда остались.

— Не, я вот сухариков, и хорошо мне, — мотнул дед головой. — Дарья Фёдоровна не ест, и я без ей не хочу.

— Куды же теперь деваться-то? Она, болезная, лежить и ничего не требуеть. А ты живой покуда.

— Ага. Тут живой, а внутрях издох уже поперёд её, — дед Степан поднял на соседку глаза. — Как жить-то теперь? А, Нинка? Ты садись на стул, не стой столбом.

— Стяпан, а чё дети-то поуехали? Коло мамки теперь посидеть надо. Мы же все руки повыламывали пока их наростили.

— За отпусками оне поехали. Ленка обещалась, и Вовка тоже. У Михаила всё сурьёзно с работой, там надо сурьёзно решать.

— А-а... Ну тады ладноть, приедуть. Может тебе помощь какая нужна? Ты скажи, я подмогну.

— Какая, Нинка, помощь? С ей я сам справлюсь, она вон лежит и ни чё не требовает.

— Ну тады ладноть, пойду. А то вон уже сумеречно на дворе, ночь накатывает. Ты, если чё, так приходи ночью-то, ежели чё с ней.

Дед Степан проводил Нинку глазами до двери, и унёс кружку на стол.

Включив свет, он убрал с жены одеяло и проверил: постель была сухая. Ленка привезла из города каких-то особенных пелёнок, как она сказала — одноразовых, и велела менять их под матерью. Дед развернул пелёнку, и протёр жену привезёнными Ленкой же салфетками. Дарья даже не шелохнулась. Убрав старую пелёнку, он завернул жену в новую и заботливо укрыл одеялом. Вода в грелке остыла. Дед сменил её на горячую и подложил старухе под ноги. Отдохнув немного, он налил в миску воды и ваткой протёр бабке лицо.

— Ну вот и помылись, — прошептал он. — Ты завсегда у меня мылась перед сном, чистенькая в постельку шла. Вот и будем с тобой сегодня ночевать.

Большой свет он не стал оставлять, включил ночник и вернулся к бабке. Погладив её волосы, он дрожащей рукой провёл по щеке и глазам.

— Лежишь? И даже весточку не подашь, что живая, только по теплу твоему и чую тебя. Жива ишшо, сердешная. А помнишь, как мы деток своих однова за другим в город отпускали? Извелась ты тогда за их, скоко слёз твоих на мне высохло. Ладно, старшие, они по институтам определились, в люди вышли. А энтот, паразит баломошнай, Вовка, тока бы по заборам лазить да штаны рвать. Хорошо Мишка устроил к себе, а то точно бы в бандюги попал. Вот бы нам с тобой горюшко было. А так, чё... Работает, кузнец — мать его хвать.

Мускула так играют, что даже батькины обогнал. Я же тоже — ого-го был. А щас-то чё... Повисла вся шкура от дряхлости, где тока можно. Зато раньше игрались с тобой будь здоров! Молодыми-то. Ажно до самых петухов. Прокукарекает, и на работу надо, а ты ишшо толком не спал, — дед Степан заглянул Дарье Фёдоровне в лицо и взял её повисшую руку в свою. — А ты баба справная у меня была, ответная до ласки.

Бывало, умаемся, отворочусь от тебя спать, а ты ко мне тут же подкатишься. Ноги складёшь на мои, сама чуть не вся на спину закиниссься, обымешь и спишь. И лежу я тогда, придавленный грудями. И ворохнуться-то боязно: а ну-кось разбужу. Сопишь мне там в шеяку, на том и я засыпал, — дед Степан вновь смахнул набежавшие слёзы. — Выть, Дарья Фёдоровна, охота, как старому кобелю на луну.

Что же ты наделала-то? Уж лучше бы я тут загибался заместо тебя. Мужику-то ведь тошнёхонько одному оставаться, бабе поди-кось легче. Ребятишки может завтре возвернутся. А внуки все по лагерям отдыхают, каникулы у их. А я бы с тобой один до смертушки просидел, шипко суетно с энтими дитями.

В окно накатывала крупная луна. Дед Степан не закрывал её шторками: пускай заглядывает, кому она мешает. Где-то вдалеке слышался голос захлебнувшейся в лае визгливой собачонки, которая, видимо, на кого-то грозно нападала. В другом окне натужно скреблась в стекло ветка сирени, накликая на деда Степана пущую тоску. Наверное, ветер гуляет в кустах, не слыхивал он раньше ту ветку.

— Надо утром обрезать её, чтобы не тёрлась так тоскливо. А ты прощай меня, Дарья Фёдоровна, што я душу так выворачиваю. Жили мы с тобой ладно, шипко не ругались. Чё нам друг на дружку обиды держать. Жили и жили... Прикипели жизней и дитями друг к дружке и, вроде, как так и надо. А пришла беда, то и душенька зашлась. И вона как получается, что не железяка внутри ржавая, а живое всё трепёшшится. Вон про чё размечтался.

Вроде и быльём всё поросло, а из нутрёв живо полезло наружу, когда припёрло. Щас подушку малёхонькую возьму, погоди, — дед Степан поднялся и пошаркал тапками до дивана за маленькой подушкой. — Уморился за сегодня, и ноженьки не носют. Подушку вот тут покладу к тебе на край и прикорну на стульчике рядом. Не помирай только, Дарьюшка. Очнёсся, так толкни меня. Вдруг я крепко засну.

Рано утром дед Степан перевернул старуху в новые пелёнки, сходил и отпилил ветку сирени, после сел возле кровати и стал ждать детей. Приехали они к обеду: дед услышал Вовкин голос у калитки и перекрестился, слава те... Дел у него было много на этот день.

После обеда, надев сапоги и старую кепку, дед Степан снял с Дарьи Фёдоровны мерки и собрался до плотника Тараса. Ленка уговаривала отца, что сейчас можно готовое купить и не бегать за плотником, на что дед Степан ответил ей:

— Энти покупные шипко узкие, рази можно в их слободно лежать? Матерь ваша завсегда любила слободно спать, вот и сделаю ей хорошо, чтобы обиды там не держала.

Вовка тут же зашумел про то, что батя совсем сдурел, что маманя живая лежит, а он уже с мерками носится. Дед Степан прикрикнул на сына и даже шибанул в сердцах тросточкой об пол:

— Цыц мене! Придумал ишшо, батю ума учить. Рази доказать вам, глупым, что на энто дело загодя надо готовиться.

Подойдя к Тарасовому дому, дед Степан, зачем-то перекрестился и зашёл во двор. Тарас сидел возле мастерской и собирал оконную раму.

— Здоров был, Тарас. Кому окошки правишь?

— Здоров был. Да вон, у соседа почитай совсем расхлюпалась рама, попросил сделать. Я слыхал, что горе у тебя, Степан.

— Горе, врагу не пожелаешь. С энтим горем я и пришёл к тебе. Сделай домовину Дарьюшке, да штоб в ней легко лежалось, просторно маленько.

— Неужто отошла?

— Жива покуда. Ну, ты сам знаешь, тако дело вот, — дед Степан смахнул влагу с глаз и в чувствах махнул рукой. — Сам знаешь, в наши годы коль свалился, то хрен уже на ноги вернёшься. Оживёт — хорошо, не оживёт — пущай будет готово, беготни апосля меньше. Возьми мерки.

— Да, Степан. Худо дело, ничё не скажешь. Куды деваться, все мы уже одной ногой могилу топчем, — Тарас почесал макушку. — Сделаю к вечору, и доски есть. Денег мне твоих не надо, пушшай для Дарьи даром идёт. Хорошая баба была у тебя, Степан.

На восьмой день своего лежания Дарья Фёдоровна пошевелила рукой и открыла глаза, словно хотела поглядеть напоследок на мужа и детей. Скользнув по потолку мутными глазами, старуха перевела взгляд на них, стоявших рядом с кроватью. Улыбнувшись всем, она снова провалилась в сон. Ближе к вечеру бабка померла.

После похорон и поминок, когда дед Степан и дети остались одни, сын Мишка вдруг предложил отцу:

— Бать, поехали к нам в город. Что ты тут один будешь делать? С тоски же помрёшь. А там всё-таки город, жизнь кипит. Будешь на балконе сидеть и вниз поглядывать.

— Не придумляй, до сорока дней я не сдвинусь с места. А там погляжу.

— Так я тебя и зову ближе к осени. Зиму переживёшь у нас, а дальше посмотрим.

— Поезжай, батя. У Михаила квартира большая, места хватит, — поддержал Вовка идею брата. — Да и мы все там недалече.

А Ленка только покивала в знак согласия и прибавила:

— Захочешь, то у всех по очереди живи.

— А как же тут матерь-то одна? Поди-ка тоскливо ей будет.

— Чё, мать... Матери уже всё равно. Улеглась, — Вовка тоскливо посмотрел в окно на качающиеся мальвы.

— Не говори так, Вовка. Матерь теперича наскрозь нас видит, и за каждого из вас улыбку мне шлёт. Вот ведь повернуло. Я завсегда думал первый сковырнуться, а она наперёд меня поспешила.

До сорока дней дед Степан жил в доме. Пару раз в неделю он ходил на могилку к своей Дарьюшке: там она смешно улыбалась ему с чёрно-белой фотографии. Насидевшись досыта на лавочке, дед словно прощался с ней, собираясь к Мишке в город на зиму. И однажды, загрузив в багажник нужное деду барахлишко, Мишка увёз его к себе.

Хорошо было у Мишки: тепло, вода — лей не хочу, лифт, и разные другие удобства. Поначалу дед Степан привыкал ко всему, устраивался, и даже бегал в обед во двор подышать свежим воздухом. И чем дольше дед жил у сына, тем больше на него накатывала тоска. Словно он предал свою Дарью Фёдоровну и сбежал как последний дезертир. Тоска по старухе съедала его, как ест ржавчина брошенную в землю железяку.

— Чё же это? Али силов у меня уже нема? — шептал дед Степан самому себе ночью. — Ляжу тут себе, как барин, а старуху даже некому проведать. Мишка не пустит домой, скажет — сдурел совсем батя. Не, не пустит, — дед Степан вздохнул. — Эх! И где наша не пропадала! Европу в войну на брюхе прополз, а до дома родного двести вёрст всего. Одолею.

Рано утром, когда все разбежались на работу, дед Степан закрыл квартиру, отдал ключи соседям и уехал домой. За город он выбрался на такси, предварительно расспросив про это у местных мужиков во дворе. И довод привёл сильно ответственный, что Мишка на работе, а ему до терапевту в полуклинику надо.

Махнув на дедов пиджак с орденами и медалями, водитель такси спросил:

— Дед, куда воевать поехал?

— На кудыкину гору. Ордена не трожь, оне кровью и потом заслужены. Домой я еду, к бабке своей.

— Прости, дед, не хотел обидеть.

Таксист высадил деда Степана на выезде из города и долго смотрел ему вслед. Опираясь на тросточку, дед удалялся всё дальше и дальше по трассе. Увидев припаркованные у кафе машины дальнобоев, таксист зашёл внутрь и спросил:

— Мужики, чьи машины на выезде стоят?

— Наши. А чё? — спросил один из сидевших за столиками.

— Выйдем на минуту.

Дальнобой нехотя встал, за ним поднялись ещё трое, и они вышли на улицу.

— Видишь, дед уходит? — кивнул таксист. — Подбери, а. Вдруг автобус нескоро пойдёт. Дед до дому собрался. Старый сильно дед, при орденах.

— Добро. Мы уже перекусили, щас догоню.

Мимо мелькали далёкие и близкие берёзовые колки, повороты до маленьких и больших деревень. По краям дороги тянулась бесконечная полоса деревьев и кустарников. Осень скинула с них последние листья, обнажая вороньи и сорочьи гнёзда, разбросанные по веткам. Поговорив немного вначале, добрую часть пути они ехали молча. Ближе к дому, парень-дальнобойщик позвонил по телефону. Быстро обсудив что-то, он объявил деду:

— Дед, я поехал прямо, а тебе до твоей деревни направо надо. Щас я тебя пересажу к другому, он доставит до места.

Многотонная фура въехала в деревню и остановилась возле заколоченного досками дома.

— Тут, дед? Вроде, так ты мне подсказал, — парень спрыгнул на землю и помог деду слезть с высокой подножки.

— Тут, тут. Слава те, добрался. Тебе денежку заплатить? У меня есть.

— Не, дед. Заплачено. Вот этим, — парень похлопал деда Степана по орденам. — Живи, батя. А мне дальше ехать.

Дрожащими руками дед Степан открыл замок и вошёл в дом. Оглядев комнату, он с замершим сердцем подумал: «Всё так и стоит. От чего уехал — к тому и приехал. Вот и Дарьюшкина постелька, на которой она на мгновение попрощалась с ним».

Покопавшись в кладовке, дед нашёл гвоздодёр и освободил окна от досок. Ветер упорно усиливался, по небу бежали тяжёлые облака, и дед Степан с горечью подумал, что в ночь может пойти дождь.

— Жди меня, Дарьюшка. Жди, я скоро, — смахнув набежавшую слезу, дед решительно пошёл к Тарасу.

Тарас сидел дома и обедал. Увидев вошедшего деда Степана, он с удивлением воскликнул:

— Вот, язви тя... Ты же на зимовку в город укатил. Чё? Не прижилось там?

— Нет. Помирать я приехал. Сготовь мне домовину.

— Ты чё, совсем сдурел, Степан? Это хто же так заранее помирает? Заранее и чирей на мягким месте не вскочит.

— Делай, Тарас. Нету у меня времени на разговоры. Денег надо? Так я дам, сколь спросишь. Делай, а я сбегаю до сельпо за матерьялом, поможешь потом оббить. Чижолый я стал, не справлюсь один.

Сготовил ему Тарас домовину. В самый раз получилась: и плечи не давит, и ноги не жмёт. Сам лично лёг и померил. Домой к деду Степану домовину привёз на телеге сосед Тараса — конюх Витька. Они с Тарасом занесли всё в дом, а за работу попросили литруху водки, посмеиваясь попутно над причудами деда. Дед рассчитался и проводил мужиков до калитки. В доме он обмыл себя из тазика водой, и надел висевший в шкафу чуть поношенный костюм. Осмотрев себя в зеркале, дед Степан причесал остатки волос и утвердительно сказал:

— Сойдёт. Дарьюшка радая будет.

Ночью дед Степан помер.

Проспавшийся после пьянки Тарас, вспомнив о дедовой вчерашней суете, решил сходить к нему для интереса, а заодно и выпросить на опохмел. Открывая дверь в дом деда, Тарас со всей дури рявкнул:

— Степан, ты живой тут? — и осёкся, увидев лежавшего в гробу деда. — Во те, — и забыв зачем пришёл, Тарас пулей вылетел из дома.

Приехавшая фельдшерица подтвердила смерть деда Степана, Соседские бабки, обследуя дом, нашли на комоде записку — «Анатымирывать не даю своё согласие. Ихто притронется доставать с гробу то прибью самолично». Потоптавшись возле деда, полиция так и не решилась трогать его: девяносто один год, пусть лежит. В руках у деда Степана была зажата записка — «Иду к тебе, Дарьюшка. Встревай там мужа свого».

Автор: Наталья Шатрова

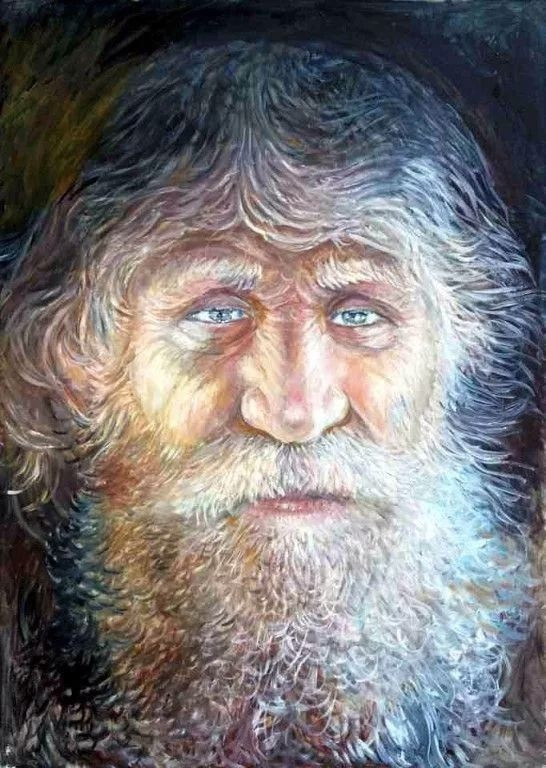

Художник: Баранов Леонид